Anak dan Cerita

Siapa coba yang gak suka cerita? Dari masih secimit jadi anak sampai sekarang jadi mama-mama, saya paling suka dapat cerita. Terlepas ceritanya fiksi ataupun nonfiksi. Gaya tulisan yang paling enak dibaca, buat saya, adalah storytelling. Maka, gak heran kalau tipe ini juga jadi cara yang paling saya sukai untuk membagikan sebuah ide, juga narasi dan hal-hal yang berkelebatan dalam kepala.

Cerita dari buku, yang sekarang keren dengan istilah read aloud atau membaca nyaring, memang asik. Tapiii, kalau buku yang dibacakan gak punya relasi dengan kehidupan ataupun konteks yang mau dibawa dalam kehidupan, ini jadi seperti cerita lepas. Seru, tapi gak seseru itu.

Waktu kecil, saya adalah anak yang hobi melipir ke sana kemari untuk menginap. Dari menginap di rumah kakek-nenek sampai ke rumah para sepupu. Entah dari mana saya mendapatkan keberanian untuk berada di luar batas kenyaman. Dalam artian, tidur bukan di kamar saya sendiri dan di rumah orangtua sendiri.

Perbandingan saya waktu itu adalah para sepupu yang rasanya punya intensitas menginap yang tidak sesering saya. Tanpa maksud menghitung poin menang dan kalah dengan durasi menginap sepanjang tahun ya.

Buat saya, waktu itu, menginap punya nilai lebih. Saya bisa dapat cerita yang tidak saya dapatkan di rumah. Cerita-cerita jaman dahulu kakek dan nenek saya, juga bentuk interaksi yang rasanya bisa saya tambal daripada hanya sekedar bertemu keluarga setahun sekali di waktu hari raya saja.

Gambarannya tentu saja tidak pernah lengkap. Ya iya, yang saya ingat, dulu, terlebih saat remaja, saya bukan anak yang dikit-dikit nanya. Tetapi hanya anak yang selalu ngintil dan berbonus cerita. Nanya sih, dikit-dikit dengan gestur yang dipahami oleh nenek-nenek saya. Tapiii, namanya gap generation yaa, butuh waktu untuk nenek-nenek saya paham berbagai tindak-tanduk saya, begitu pula sebaliknya.

Waktu nenek saya dari pihak ibu meninggal, yang notabene adalah leluhur terakhir yang saya punya, saya merasa ada lubang di dalam saya. Menganga. Berisi hal-hal yang saya pikir hilang tambat. Seperti akar-akar rumput yang tercerabut. Padahal saya belum puas benar untuk menggali dan mengetahui kisah saya, kisah leluhur saya.

Saya selalu suka cerita. Dari kakek dan nenek saya. Gak melulu cerita bahagia. Mungkin juga cerita suram yang tidak benar-benar diceritakan semuanya. Tapi saya tidak suka menggali luka. Jika si Pencerita tidak benar-benar ingin membagikannya. Karenanya, saya lebih suka mendengar. Semua yang ingin dibagikannya. Termasuk resep kudapan dan lauk-pauk yang dengan senang hati mereka berikan.

Ahh, saya masih ingat benar aroma dan tekstur semuanya baik-baik, yang sekarang ini sering saya bagikan kepada A dan si Papa.

Sayangnya, saya pikir, waktu tidak akan pernah berputar, mereka akan selalu ada bersama saya. Secara fisik.

Saya menyesali hanya sedikit yang benar-benar saya tulis dan catatkan. Bukan hanya dalam benak saya. Tetapi dalam catatan perjalanan hidup yang saya bukukan.

Ah, pasti saya sedang sibuk dengan segala rupa di luar sana yang rasanya lebih penting daripada mendengarkan cerita mereka.

Saya tidak bisa lagi berlindung di balik namanya juga anak-anak, karena saya tidak selamanya dalam fase itu.

Lain kisah saya, lain pula kisah si Papa. Semasa kecilnya, ia begitu gandrung dengan cerita-cerita dari dunia pewayangan. Abah, Kakeknya A dari sisi si Papa, akan senantiasa membacakan cerita untuk si Papa sepulang dari proyek.

Sementara Enin, mamanya si Papa, akan senantiasa mengarang dongeng dan cerita yang disambungkan ke sana kemari sampai anak-anak terlelap tidur. Atau malah tambah tertarik dengan kisah fiktif gubahan Enin yang menyambungkan Gaban dengan berbagai cerita lain.

Tak heran, saat dewasa, si Papa punya kemelekatan tinggi dengan lakon wayang. Salah satunya dengan mengupayakan Work from Café (WFC) di sebuah kedai kopi yang memiliki perpustakaan kecil dengan cerita wayang sebagai penarik si Papa untuk kembali lagi ke sana.

Saya tidak ingat benar, buku-buku yang pernah dibacakan oleh Mama dan Papa saya. Yang saya ingat di antaranya adalah Cerita-cerita rakyat (tanpa ingatan spesifik apa ceritanya), Ronya Anak Penyamun, dan Cerita Harian Sepanjang Tahun versi Disney yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.

Yang saya tahu, ingat dan sadar, saya jatuh hati benar pada karya-karya sastra klasik. Salah satunya, karya Sutan Takdir Alisjahbana gara-gara di sekolah menengah dulu diminta membaca Layar Terkembang perlahan-lahan. Iya, guru Bahasa Indonesia kami memang galak. Tapi, saya suka galaknya. Gini maksudnya, saya ingat kami benar-benar diminta membaca dan bisa paham narasi yang disampaikan. Mulai dari yang tersurat sampai yang tersirat disampaikan oleh budayawan pada era itu. Read between the lines. Alih-alih diminta membaca cepat sebuku tamat dalam seminggu, kami diminta membaca dari bab ke bab dengan kuis, diskusi dan tugas dimasing-masing babnya.

Baru saya sadari kemudian, rentetan penugasan ini adalah dalam rangka mengkristalkan pengetahuan. Bukan hanya baca terus menguap di udara. Tetapi untuk menggali dari sumber bacaan.

Dari pengalaman itu, saya jadi punya modal untuk membaca lebih banyak buku lagi. Karena saya ternyata suka ide yang disampaikan lewat cerita, metafora ataupun sebuah case study.

Cerita gak Lucu

“Papa ada cerita lucu nih!” kira-kira itulah preambul dari Ayah saya yang memang suka berkelakar. Gak selalu lucu, tetapi ada satu hal, setidaknya, yang selalu membuat saya tertawa.

Kalau benar ceritanya sudah tidak lucu lagi karena terlalu sering diceritakan oleh Ayah saya, yang beliau sendiri juga suka lupa pernah membagikannya, paling tidak saya selalu menangkap energinya untuk melucu. Sebab energi besar untuk menularkan kebahagiaan itulah yang membuat cerita gak lucunya menjadi lucu.

Ayah saya ditinggal ayahnya saat sekolah dasar, ya setara kelas 5 SD mungkin. Nenek saya harus membesarkan 8 anaknya sepeninggal mendiang suaminya. Maka, rasanya ia cukup berjarak dengan figur seorang ayah, selain dari kasih sayang abang-abangnya, sanak saudara yang sempat ikut tinggal di rumah dan paman-paman serta kerabat lain yang turut membesarkannya.

Hidup telah membuat ayah saya menelan berbagai hal berat dan mengolahnya menjadi pribadi yang cair. Salah satunya dengan suka melucu. Tak heran, Ayah saya bisa mudah akrab dengan banyak orang dengan berkelakar. Memang, tidak semua humornya disukai setiap orang. Karena kadang ia lupa, batasan setiap orang dalam lucu berbeda-beda.

Hal yang tidak pernah berhenti dilakukannya adalah: menyerah pada hidup. Maka ia tak pernah berhenti melucu. Meskipun downsidenya adalah menggunakan jokes yang berulang.

Setelah ada A, Ayah saya tak pernah berhenti menyerah untuk memenangkan pertarungan dengan Ibu saya. Merebut hati dan waktu cucunya! Ahahaha.

Seperti saya kecil, A juga suka mendengar cerita dari kakek-neneknya. Bedanya, ia lebih banyak bertanya dari pada saya. Ahahaha. Bahkan ia suka membuat eventnya sendiri. “Kita gantian cerita lucu yuk!” ajaknya pada berbagai kesempatan. Ia juga punya sistem (Quality Control) QCnya sendiri. “Kalau ceritanya lucu, kita tepuk tangan!” serunya sebagai bentuk apresiasi pada sang Pencerita. Biasanya A yang mulai menjadi pemandu sorak untuk menentukan lucu dan tidaknya sebuah cerita.

Keahlian Ayah saya tentu saja menceritakan cerita lucu yang itu-itu saja. Namun, seperti tadi disampaikan, tetap saja ceritanya masih lucu dan membuat kami tergelak.

Kadang, kami bahkan meminta secara spesifik cerita lucu yang sama. Gak jauh dari kisah semangka pucat, adiknya yang gak mau pulang karena ngambek tetapi berhasil dipanggil pulang gara-gara pisang, ketiduran di bus sampai terminal dan banyak kisah itu-itu lagi. Cerita-cerita receh ini membuat ketagihan untuk A, juga untuk saya mengenal Ayah saya lewat A.

Ada dimensi dan lapisan baru yang seolah terbuka dengan membagikan cerita yang sama. Waktu saya masih anak-anak dengan saya yang sekarang sudah jadi mama-mama dan Ayah saya yang sudah naik kelas menjadi Dato-dato.

Mainan terbaik

Dalam sebuah obrolan kami bersama beberapa teman yang anak-anaknya berusia mirip-mirip, “Sama aja ya beliin mainan ratusan ribu dan sepuluh ribu. Sama-sama besok rusak dan udah gak dimainin lagi!”

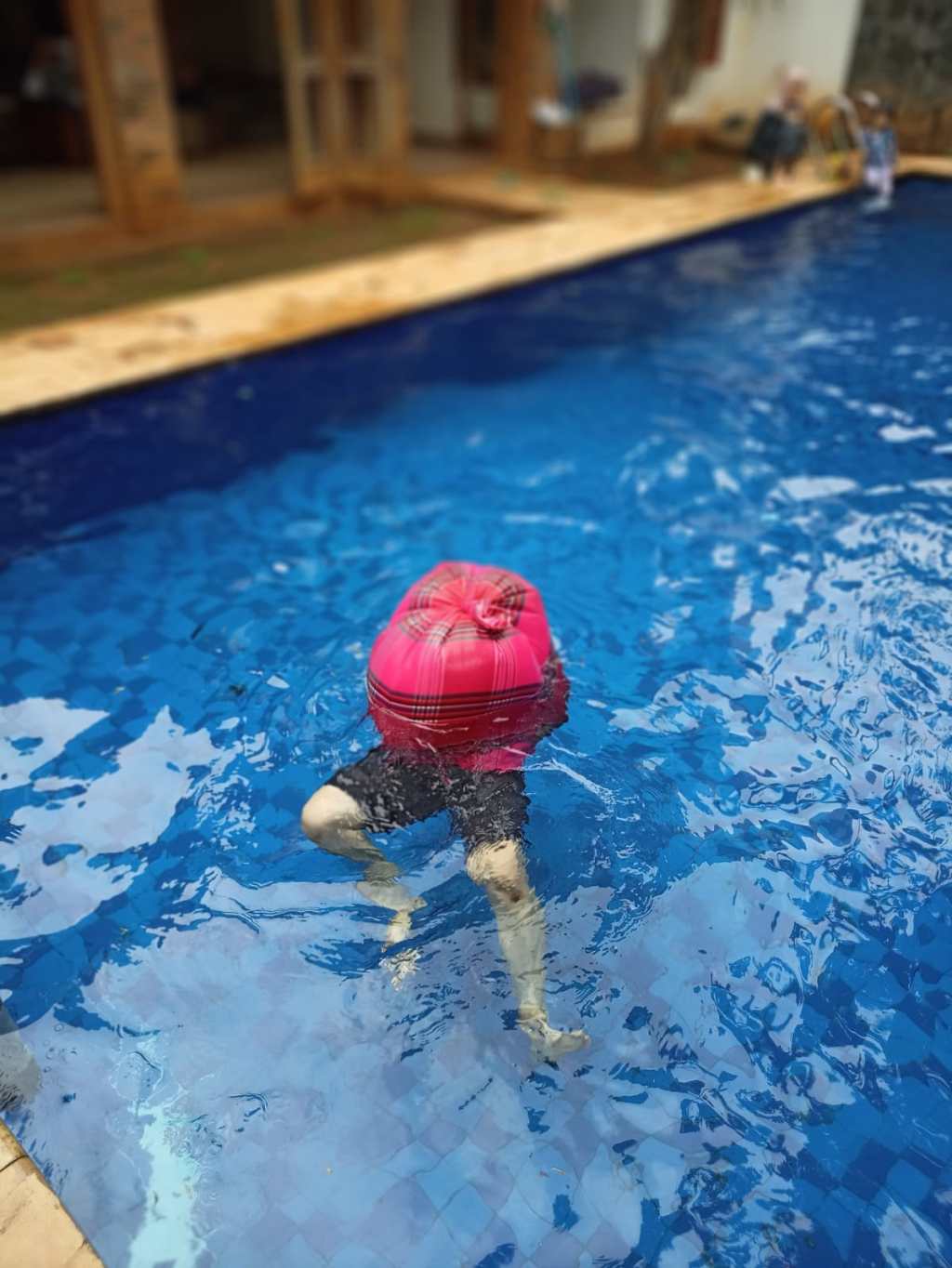

Di sebuah sesi kelas parenting, saya mencatat: mainan terbaik anak ya sebentuk fisik orangtuanya sendiri. Maka, segala main kelitik-kelitikan, cilukba sampai bosen, kejar-kejaran, peluk-pelukan, guling-gulingan, tangan digelantungin, kaki digelendotin, badan dan kepala dipanjat, main role play ibu-ibuan, putri-putrian, sarung yang berubah jadi pelampung, ahhh segala, you named it!

Mungkin rasanya seperti gak ketemu ujung terowongan. Tapi, sesungguhnya semuanya cepet banget. Pro tips, ahhaha bukan saya, “Nikmati selagi bisa!”

Seiring anak bertumbuh, kebutuhan mainnya bukan lagi perkara fisik lagi. Excercisenya bertambah dengan pertanyaan mereka yang semakin macem-macem. Baru belajar tentang sebuah hal dari pertanyaan mereka kemarin, hari ini udah ada pertanyaan baru lagi, tentang yang mereka lihat, dengar, pikirkan dan rasakan. Maka, paling bener adalah mengakui kekurangan diri tanpa perlu jadi sok paling tahu. Tapi dengan belajar, pada pace kita bersama. Dengan hal yang selalu mencairkan suasana, cerita-cerita receh yang tak pernah berhenti menyentuh dasar-dasar yang mengikat kita satu sama lain. Bahwa, kita akan terus bisa merasakan keterikatan padahal cuma lagi ngobrol ngalor-ngidul gosipin kucing tetangga, bagian lucu dari buku yang diingat tentang lagu aneh permen karet atau film princess yang gak habis-habis dikorek lagi dan lagi. Karena semuanya akan kita ikat kuat dalam core memory.

2 responses to “Cerita-cerita (Tidak) Lucu: Recehan yang Selalu Berhasil Mengikat”

Jadi penasaran sama kisah semangka pucatnya 🤔😁

LikeLike

Teh Alfi, bener ya penasaran. Semoga gak nyesel. Hihi. Kok pucet semangkanya? Ya iyalah, namanya juga habis jatoh. Manusia aja kalau jatoh pucet, apa lagi semangka :)))

LikeLike